(おすしかいどう) (2006.9.22) (おすしかいどう) (2006.9.22) |

更新 2006.9.30 | ||

| (岐阜湊町・加納宿) | |||

| 地図 | |||

|

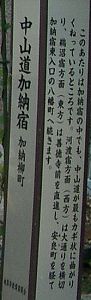

・・ | 江戸時代、長良川で捕れた新鮮な鮎を鮎鮨に加工し、江戸の将軍へ献上しており、その鮎鮨を運んだ岐阜街道のことを通称「御鮨街道」とか「鮎鮨街道」と呼んでいた。 鮎鮨は現代の鮨と違い、塩魚を飯とともに発酵させた熟鮨(なれずし)で、元来は魚の保存方法だった。十世紀の延喜式にも美濃国の貢進品としてあげられ、京へもたびたび贈られていた。 元和元年(1615年)の家康父子の岐阜来訪時に鮎鮨が食膳にあがり賞美された。これが幕末まで続く献上制度の始まりだった。元和5年(1619年)から岐阜町が尾張藩領になると、尾張藩が、毎年5月から8月まで年10回程度、江戸幕府に献上していた。 岐阜から江戸へ。清洲までは岐阜街道(尾張街道・名古屋街道・飛騨街道)、清洲からは美濃路、そして東海道の熱田宿を経て昼夜兼行で運ばれ、4〜5日(記録によると96時間)という短時間で江戸に着いたという。 御鮨街道2・3・4・5・6・7へ |

|